今回は、TOPPINGから新登場した新世代フルバランスデスクトップDAC/AMP、TOPPING DX5Ⅱをレビューします。TOPPINGといえば、過去に自腹レビューしたMX3sといった高性能でコストパフォーマンスの良いオーディオ機器を数多く手掛けているメーカーです。

ヘッドホンアンプ機能を搭載していながら、アクティブスピーカーやパワーアンプにも接続可能なフルバランスDACとしても使用できるマルチな製品なので、レビューでも様々なシチュエーションを試してみたいと思います。

TOPPING DX5Ⅱの主な特徴

TOPPING DX5Ⅱは下記の特徴を持っています。

- 新世代のX-Hybrid AMPとデュアルDACによる高音質設計

DX5Ⅱは、従来のNFCAモジュールに代わる革新的な「X-Hybrid AMP」アーキテクチャを採用しており、ディスクリート入力段、ディスクリート出力段、オペアンプの3段ステージで構成される新開発のハイブリッドヘッドホンアンプ回路を搭載しています。これにより、超低歪率と優れたダイナミックレンジを継承しつつ、消費電力と発熱を抑制し、電源効率を大幅に向上させています。D/A変換回路には、ESS社の新世代DAC「ES9039Q2M」を左右チャンネルにデュアルで採用し、自社開発のI/V変換回路と組み合わせることで、非常に低い歪み(<0.00006%)と高いS/N比、優れたダイナミックレンジを実現し、高い解像度と豊かなダイナミクスを提供します。 - 多様なヘッドホン出力とパワフルな駆動能力

6.35mmシングルエンド、4.4mmバランス、4pinXLRといった多様なヘッドホン端子を備え、インピーダンスを問わず幅広いイヤホンやヘッドホンに対応します。1.8uVrmsという低いノイズフロアは高感度のIEMにも適しており、最大で7600mW×2@16Ω、6400mW×2@32Ωというパワフルな出力により、様々なヘッドホンのポテンシャルを最大限に引き出すことが可能です。 - 直感的でカスタマイズ可能なUI/UXと幅広い互換性

2.0インチのフルカラースクリーンと3つの物理ボタンにより、迅速かつ効率的な操作が可能です。UIのカラーを9色から選択でき、メイン画面の表示内容(再生ステータス、FFT、VUメーター)も自由にカスタマイズできます。電源/ボリュームダイヤルはショートカットキーとしても設定可能で、ユーザーの利便性を高めています。また、Windows 10/11、MAC、Linux、iOS/Androidなど、幅広いOSに対応しており、第3世代のUSBインターフェースXMOS XU316とThesycon社のUSB AUDIOドライバにより、安定した接続と信頼性を提供します。USB入力はPCM 768kHz/32bit、DSD512まで対応しています。 - 高品質なワイヤレス接続とカスタマイズ可能なパラメトリックイコライザー(PEQ)

Qualcomm社QCC5125チップを搭載し、Bluetooth 5.1に対応しています。LDAC、aptX-Adaptive、aptX、aptX HD、AAC、SBCなどの主要なBluetoothコーデックをサポートし、最大96kHz/24bitの高品質ワイヤレスリスニングが可能です。さらに、新開発のパラメトリックイコライザー(PEQ)機能を搭載しており、TOPPING独自のアジャストメントアルゴリズムとデスクトップソフトウェアを用いて、周波数、Gain、帯域幅を細かく設定できる10バンドの周波数帯域調整が可能です。複数のプロファイルを保存できるため、音楽、ゲーミング、映像コンテンツなど、様々なシーンで最適なサウンドを実現できます。 - 豊富な入出力と柔軟な接続オプション

12VトリガーIN/OUTを備え、他の機器との連動が可能です。同軸デジタルと光デジタルのデジタル入力端子、そしてXLRとRCAのライン出力端子を搭載しており、DAC固定出力(DACモード)または可変出力(Preampモード)を選択できます。また、ヘッドホン出力(HPA)とライン出力(LO)の有効・無効をユーザーが個別に選択できるアウトプットオプションも備えており、システムへの組み込みや接続の柔軟性が高いです。

たいしょん

たいしょんこれだけ高いスペックでありながら49,500円という価格はさすがTOPPING!

付属品は下記のものが揃っています。

- 専用リモコン

- USBケーブル

- 6.35mm to 3.5mmアダプタ

- 電源ケーブル

- Bluetoothアンテナ

- 製品保証書

サイズ感など外観チェック

TOPPING DX5Ⅱは、サイズ190×131×44mm (ゴム足を含む)、重量954gと小柄なアンプです。小柄なボディに下記の入出力端子を備えています。

- ヘッドフォン出力: 6.35mmシングルエンド、4.4mmバランス、4pinXLR

- ライン出力: XLR、RCA

- デジタル入力: 同軸デジタル、光デジタル、USB

Bluetoothを使用する場合は、付属のアンテナを背面に差し込みます。少し長めのアンテナで、10mぐらい離れても十分なほど高い受信感度を持っています。

本体のサイズ感をもう少しわかりやすくするために、iPad miniを重ねてみました。奥行き、幅ともにほぼiPad miniサイズです。

TOPPING DX5Ⅱを様々なシチュエーションで使ってみる

ここからは、実際にTOPPING DX5Ⅱを様々なシチュエーションで試してみましょう。

Mac miniとUSB接続

まずは、Mac miniとUSB接続を試してみました。構成はこんな感じです。

| 入力 | Mac mini→USBハブ→付属のUSBケーブル |

|---|---|

| 出力 | Kiwi Ears Atheia(3.5mmアンバランス) |

| 音源 | Qobuz(ハイレゾ音源サービス) |

TOPPING DX5Ⅱには3.5mmの端子がないため、付属のアダプターを使い6.3mmの端子に接続します。

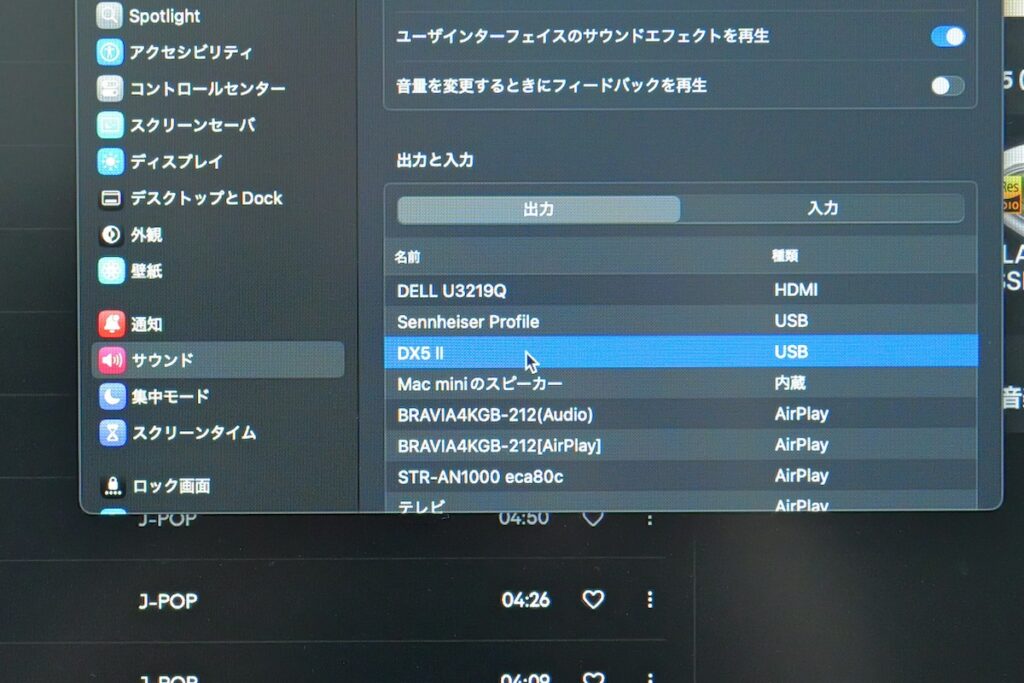

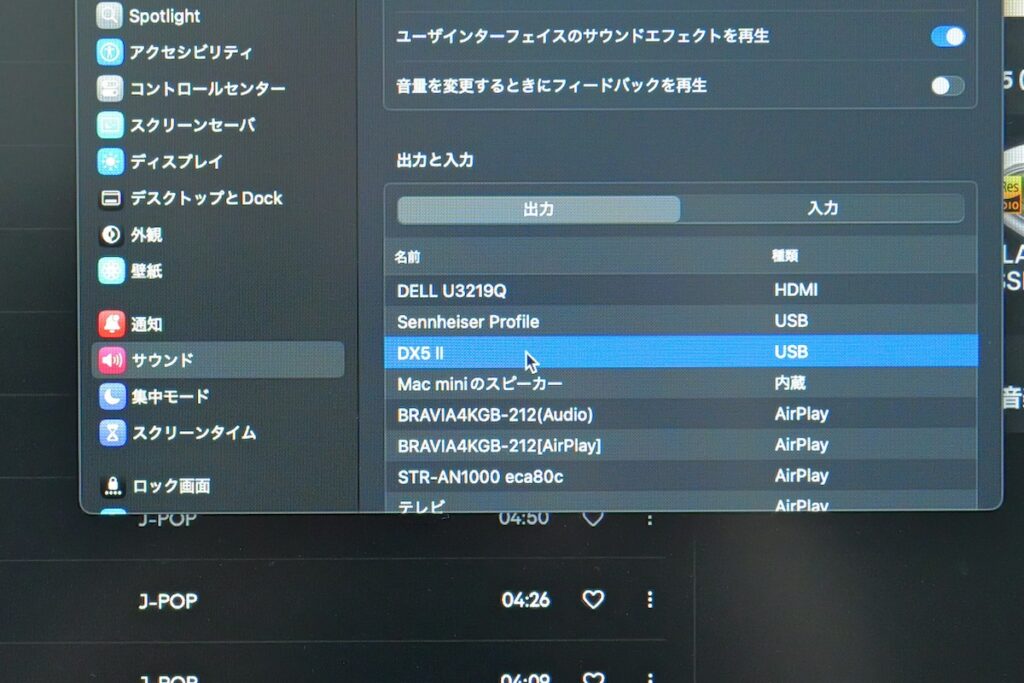

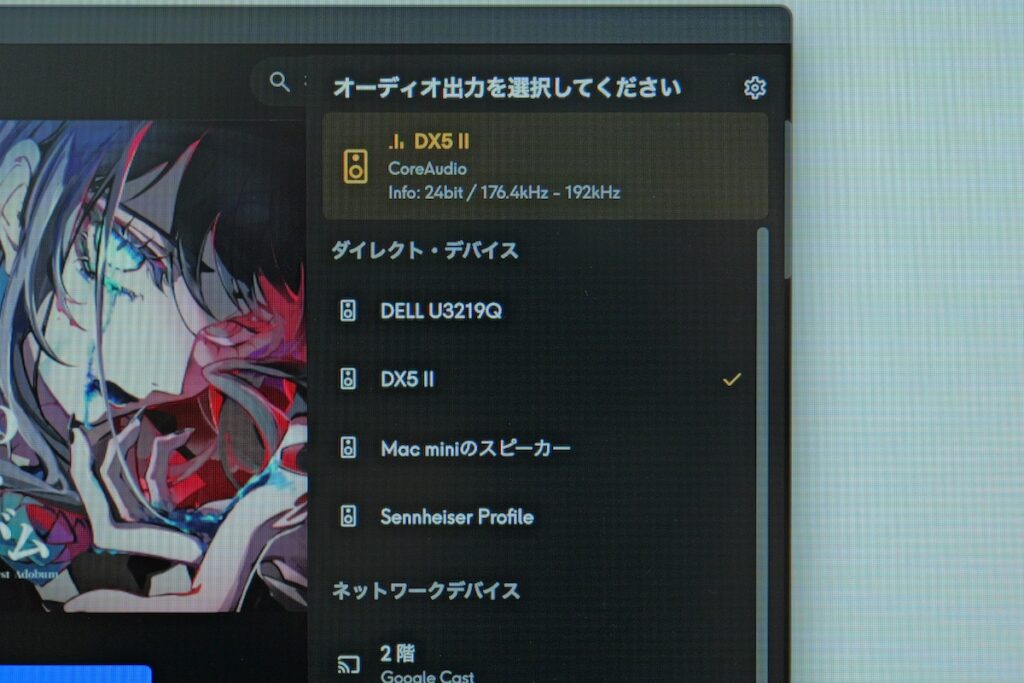

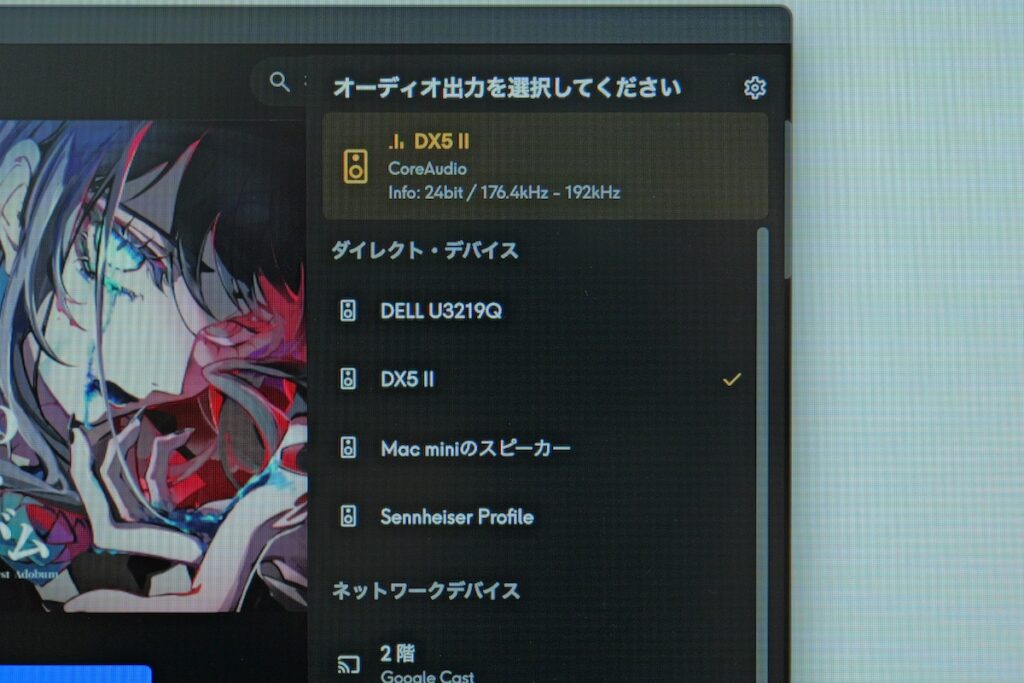

Mac mini側ではドライバーのインストールは必要なく、設定のサウンドからDX5Ⅱを選択するだけで使用できます。ちなみに僕の場合Qobuzを使っていて最初はPCM44.1KHzしか出ていませんでしたが、Qobuz側で「ダイレクトデバイス」という項目の「DX5Ⅱ」を選択する必要がありますので覚えておきましょう(ウェブプレイヤー経由だとPCM44.1KHzになります)。

ということでセッティングが整ったので、早速ハイレゾ音源でサウンドチェックをしてみましょう。

まず一聴して感じたことは、音のパワフルさと分離の良さがUSBバスパワーのポタアンと段違いということです。一時期身軽さを求めて小型なUSB DACを使っていたのですが、正直MacBookのヘッドホンジャックに挿して聴くのと音質は大きくは変わらないことに気づき使っていませんでした。DX5Ⅱはボリュームを-34dBで十分な音が取れ、ヘッドホンの性能をフルに活用できている感覚がありました。

YOASOBIの楽曲が好き(アニソンが好きなので)でよく聴いているのですが、DX5ⅡでQobuzのハイレゾ音源を聴くと声の実体感、BGMで聴こえてくる細かな音の数が増えたような感覚があり「Mac直挿しじゃなくてDX5Ⅱで聴きたい」と感じさせてくれるほど良い音になります。TOPPINGはMX3sを使っていた時から音源に色付けしない忠実な音に感じていましたので、DX5Ⅱでも同じように感じられました。

また、audio-technica ATH-R70xでバランス接続も試してみました。4.4mmのプラグは直接挿し込めます。R70xは抵抗値が高めで音量が取りにくいですが、それでも-29dBぐらいのボリュームで十分な音量が取れました。音の傾向はとにかくフラットで、オーディオインタフェースで定評のあるMOTU M2と近い印象を受けました。

パワフルかつ低ノイズで、ヘッドホンそのものの良さを引き出してくれるアンプに感じました。

WiiM Pro(プレイヤー)と同軸接続

次に、2万円でAirPlay対応のハイコスパプレイヤー、WiiM Proと接続してAirPlay経由で使ってみました。実は以前WiiM ProとTOPPING MX3sを組み合わせて使っていたこともあり、一番使い勝手の良い組み合わせと感じています。

接続は同軸ケーブルで使いましたが、光デジタルでも接続可能です。

Mac miniで使うのもいいのですが、やっぱり気軽に音楽を聴くならiPhoneでAirPlayが一番です。AirPlay経由でかつヘッドホンと経由する機器が多いので音質への影響が心配でしたが、劣化どころか有線と遜色ないほど良い音でびっくりしました。

ちなみに今までヘッドホンで使ってきましたが、アクティブスピーカーへの出力も可能なので便利です。EDIFIER MR5のようなスタジオモニタースピーカーはXLR、RCA端子を搭載しており、DX5Ⅱとの相性も抜群です。

iPhoneと直接Bluetooth接続

WiiM Proを経由しなくても、iPhoneとDX5Ⅱを直接Bluetoothで接続すればより身軽に使えます。

iPhoneの高音質コーデックAACにはもちろん対応していますし、LDAC、aptX-Adaptive、aptX、aptX HD、SBCなどの主要なBluetoothコーデックをサポートしている点は無線派の方には嬉しいですね。

Bluetooth経由でもヘッドホン、スピーカーともにパワフルさは健在で、音が良すぎて音源のアラが見えるほど高音質です。Bluetoothなので「サーーーッ」というホワイトノイズを懸念していたのですがほとんど皆無で、有線でも無線でも関係なく音楽を楽しめるアンプに感じました。

その他気に入った機能

個人的に、ディスプレイのデフォルト表示を変更できる機能がかなり気に入っています。TEACの上位モデルに搭載されているようなレトロなVU表示から、MOTU M2のようなオーディオインタフェースのようなFFT表示まで、まるで別のアンプに切り替えたかのようにドレスアップできるので所有欲を満たせます。

テーマカラーもオレンジや紫色などに変更可能で、これは他社でなかなか見ないこだわりです。

VUのメーター表示なんて男のロマンです。

TOPPING DX5Ⅱの気になった点

個人的に、入力用のUSBケーブルがUSB-Cじゃないのが気になりました。最新のMac miniではUSB-Aポートが省かれており、別途USBハブを経由しないと使えません。TOPPING MX3sではUSB-Cケーブルだったので、パワーアンプとは違うとはいえ今さらUSB-Aにする意味があるのか疑問です。

あとは、本体が軽くジャックを抜こうとすると本体が浮きます。ヘッドホンの抜き差しは頻繁に行うので、本体を押さえながら抜かないといけないのは少し手間に感じました。他社では、例えばTEAC AI-303やS.M.S.L AL200は浮きませんでした。

気になったのはそれぐらいで、概ね満足度が高い製品です。

まとめ:ヘッドホン直挿しからのアップグレードはTOPPING DX5Ⅱで

TOPPING DX5Ⅱをレビューしました。

これ最高に良いです。ポータブルアンプ全盛期でUSBケーブルを差し込むだけで完結する製品が増えていますが、小型故にパワー不足な製品が多いです。そこで電力供給が十分で、かつポタアンよりもハイレベルなSoC、DACを搭載できる据え置きアンプこそPCやスマホのヘッドホン直挿しからのアップグレードに最適だと感じました。

- ヘッドホンを使っていてポータブルアンプからアップグレードしたい人

- 5万円以下でノイズが限りなく少ないヘッドホンアンプを探している人

- 僕みたいにVU表示などに憧れを持っている人

ポータブルアンプの音質に飽きてきた人は、ぜひTOPPING DX5Ⅱでアップグレードしてみてください。楽しくなること間違いなしです!