かつてフィルム時代を席巻した名機「OMシリーズ」のスピリットを、最新テクノロジーで蘇らせたのがOM SYSTEMの新モデル「OM-3」です。

クラシックカメラを思わせる金属感あふれる外観に、20MP 裏面照射型積層センサーや最大50fpsの高速連写、4K60p動画など最先端の性能を凝縮。防塵防滴IP53、耐低温−10℃といったタフネスも備え、日常スナップからアウトドア撮影まで幅広く活躍します。

たいしょん

たいしょん本記事では、そのデザイン、操作性、画質、そして実際の使用感まで、OM-3の魅力を徹底レビューしていきます!

OM-3の主な特徴

OM-3の主な特徴は下記のとおりです。

- クラシックなレトロデザイン(OMシリーズの意匠を継承)

- 直感的な全面ダイヤル操作+「クリエイティブダイヤル」搭載

- 約20MP 裏面照射型積層センサー採用

- 1,053点位相差AF/プリキャプチャ対応で動体に強い

- 秒間最大50fps(C-AF)・120fps(AF/AE固定)の高速連写

- 5軸ボディ内手ぶれ補正(最大約6.5段/レンズ併用で最大約7.5段)

- 4K60p 10bit動画、OM-Log対応/FHD最大240fpsスロー

- 手持ち50MP/三脚80MPの高解像度ショット

- ライブNDやグラデーション効果、フォーカス合成など多彩な機能

- 防塵防滴IP53・耐低温−10℃の高い耐環境性能

- 約500gクラスの小型軽量ボディで携行性良好

- 豊富なFnボタンとグリップ設計で高い操作性とカスタマイズ性

レトロデザインにフラグシップ機OM-1と同じ積層センサーを搭載するなど意欲作です。

OM-3の使用感レビュー

実際にOM-3を使ってみましたので、作例を紹介しながら使用感をレビューしていきます。なお、作例はすべてキットレンズの12-45mm F4.0 PROで撮影しています。プロではない素人撮影ですので、趣味での導入を考えている方はぜひ参考にしてください。

載せている写真はすべてタップで拡大できます!

レトロなヘリテージデザインがインテリアとしても触っていても楽しい

カメラをインテリアの一部として取り入れたいと思ったことはありますか?僕はありませんでした。OM-3に出会うまでは。無骨なプロ用の一眼と違い、OM-3は銀塩フィルムカメラさながらのおしゃれさがあるのでデスク横に置いておきたくなるほど気に入っています。デスクに置いておくと防湿庫に保管しておくより出番が増えるので、ちょっとしたことでも「OM-3を持っていこ」って気になります。

軍艦部の各ダイヤルのカリカリとした感触もかなり気持ちが良くて、撮影していて楽しいと感じさせるギミックが多く含まれています。

手持ちのマイクロフォーサーズ機、LUMIX G9 ProⅡとG100Dとも並べてみました。横幅は広いのですが、その分握った時の手の収まりがいいです。

ヘリテージデザインでグリップがない分、奥行きが薄くバッグに入れた時の収まり具合がいいです。

OM-3はどちらかといえば、ズームレンズよりM.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8のような単焦点レンズと合わせたくなるようなカメラです。

ライブND機能でスナップ撮影に新たな表現を

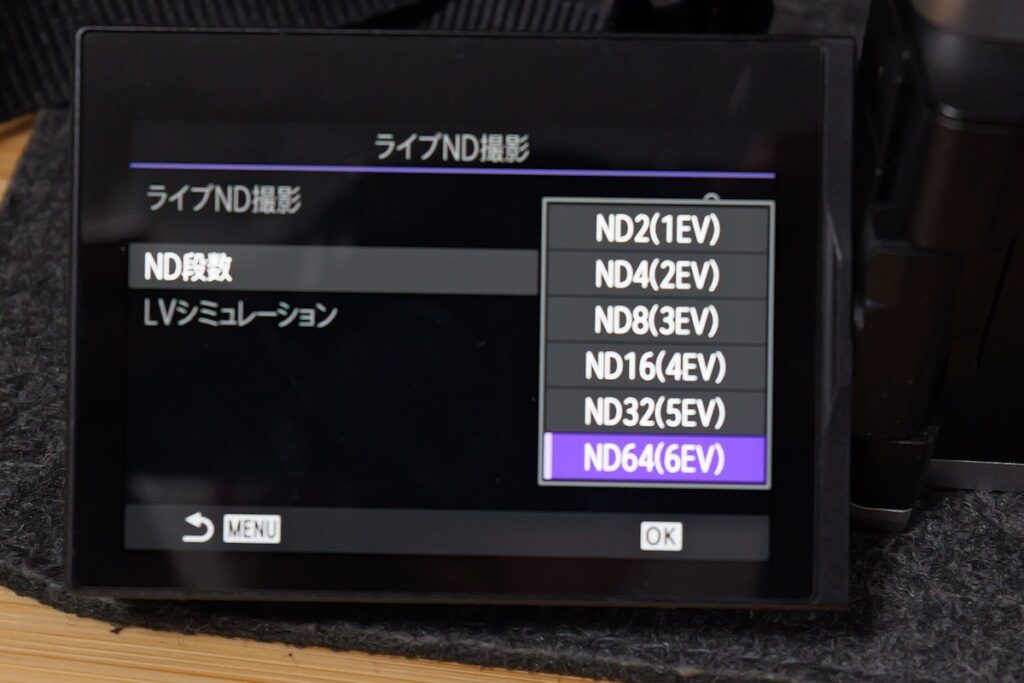

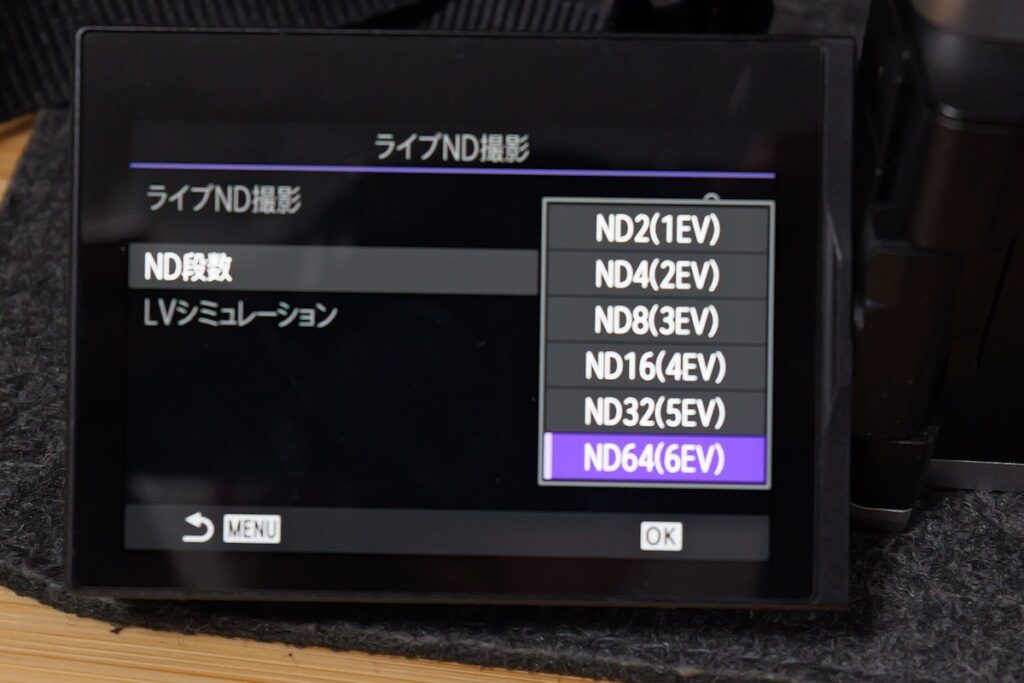

OM-3に搭載されているライブND機能、NDフィルターと同じ効果を再現できるものなのですが、スナップ撮影に使うとかなり面白いです。実際にいくつか作例を御覧ください。

NDの段数はND2(1EV)〜ND64(6EV)まで調整できます。LVシミュレーションを有効にすれば、効果を確かめながら撮影できます。

ちなみにライブNDなしで晴天の中シャッタースピードを1秒で切ると、F22まで絞り込んだとしてもこのように露出オーバーになります。NDフィルターを複数枚持ち運ぶのは面倒ですが、OM-3ならカメラに内蔵されている分気軽に使えます。

日中の観光地で、特に人が多いと顔が写ってしまってプライバシーの観点から撮影後にモザイクをいれるなど修正することがあります。OM-3のライブNDを使えばご覧のように人混みでも顔を消せますし、動きを表現できる分スナップ撮影の表現の幅が大きく広がります。

強力な手ぶれ補正のおかげで、三脚なしでもライブND機能を気軽に使えます!ちなみに手持ち4秒まで耐えられました!

ライブGND機能で白飛びを防ぐ

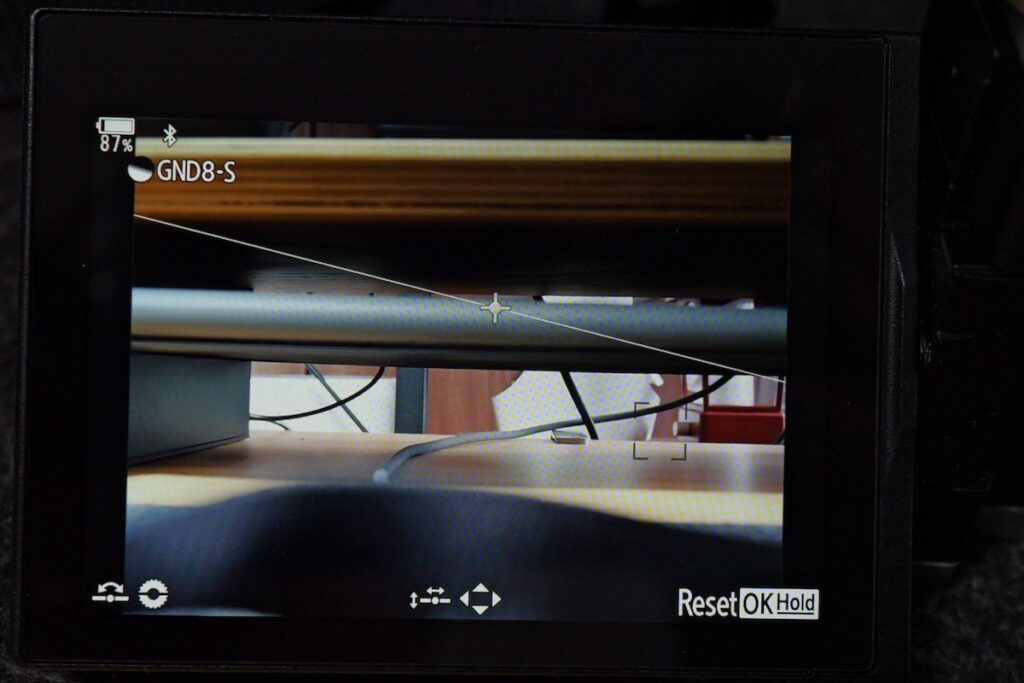

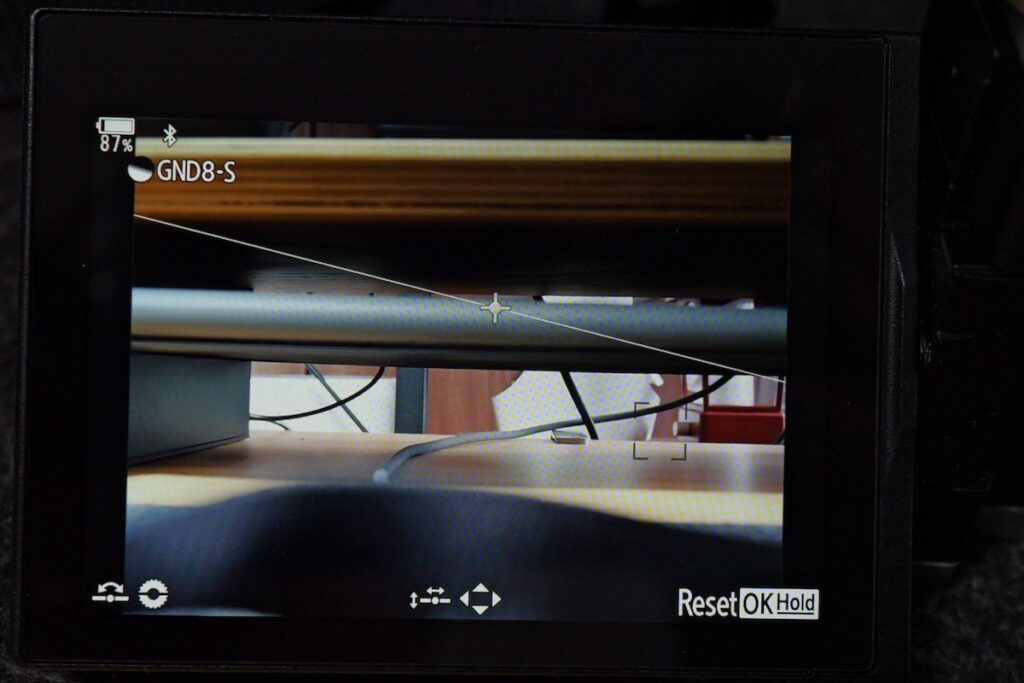

OM-3に搭載されているライブGNDは、ハーフNDフィルターを利用する感覚で明暗差を抑制できる撮影機能です。実際に作例を見ながら紹介します。

下記の写真、普通に撮影しただけですが、上部分の空が白飛びしていますね。明暗差が激しい晴天の屋外ではよくあることです。

同じ場所でライブGND機能を使った作例がこちらです。

比較すると一目瞭然で、ライブGND機能を使うと空の青が白飛びせず残っています。それだけではなく、暗く見えていた道路側が明るく写っています。

使い方は簡単で、ライブGNDをオンにしたら境界線に合わせてラインの位置を調整するだけです。ラインは回転できますので、先程のように街並みが斜めになっている場合でも調整しやすいです。

ちなみに効果の効きはソフト、ミディアム、ハードの3段階で調整できます。ハードにするとよりHDR感が強い作例になりますが、個人的にはソフトが一番自然で使いやすかったです。

白飛びしそうになったらライブGNDで防げますね!

高い防水性による安心感

OM-3はフラッグシップ機と同じ防塵・防水等級 IP53に対応しています。他社だと「防塵・防滴に配慮した設計」と濁した表現にしがちですが、ここまで明確に表記しているのはさすがOM SYSTEM。

実際の仕様などは公式サイトで詳しく載っています(水の噴射実験とか本当にすごい)

夏だと特に噴水など水に関する被写体も撮りたくなってくるもの。そういう時はだいたい防水性の高いスマホとかになりがちですが、OM-3なら遠慮はいりません。実際に名古屋で水しぶきが上がる中でスナップ撮影をしましたが、機材が濡れる心配をしなくて済むのはかなり快適でした。

夏は突然の大雨も多いですし、OM-3は突然の雨すらシャッターチャンスに変えられる可能性を秘めています。

クリエイティブダイヤルが想像力を掻き立ててくれる

OM-3だからこその機能が、前方に配置されたクリエイティブダイヤルです。カラープロファイルコントロール、モノクロプロファイルコントロール、アートフィルターなどPCなしで様々な効果を再現できます。

まずはアートフィルターですが、僕が昔OM-D EM-1 MarkⅡを使っていた時よりも種類が多くかなり楽しめました。いくつか作例を載せます。

何度も見てきた場所なのに、OM-3のアートフィルターを使うと全く違った印象になるのも楽しいです。リーニュクレールは昔からありましたが、ウォーターカラーのフィルターは優しいタッチのイラストみたいで個人的にお気に入りです。

次にモノクロですが、こちらもシャープネスやコントラスト、シェーディング効果など細かく設定可能です。プリセットは4種類あり、それぞれのベースから好みの仕上がりを選択できます。

- MONO1:標準(モノトーン)・・・標準(モノトーン)のプリセット(それぞれの設定がデフォルトの±0)

- MONO2:クラシックフィルム モノクロ・・・粒状フィルム効果のざらっとした風合いで、モノクロフィルム調の仕上がりになるプリセット

- MONO3:クラシックフィルム IR・・・赤のカラーフィルター効果を強調することで赤外線フィルムのような効果が得られるプリセット

- MONO4:クラシックフィルム ローコントラスト・・・コントラストを抑え、柔らかい印象に仕上げるプリセット

「モノクロってそんなに使うか?」って方にこそ、ぜひ使ってみてほしいです。色が整理される分、スナップ撮影では被写体の輪郭を際立たせてより印象的な作品にできます。

OM-3はカラーもモノクロ表現も強いです!

マイクロフォーサーズらしからぬ高感度耐性

マイクロフォーサーズ機は、センサーサイズがフルサイズの約1/4で、相対的に高感度撮影時のノイズ耐性が低いとされてきました。だからOM-3を使って正直ビビりました。下記の写真を御覧ください。この写真はISO何で撮っていると思いますか?

正解はISO25600です。Exifを確認いただいても構いませんし、JPEG撮って出しです。下手するとフルサイズより良いんじゃない?って感じることも。実はただのセンサーではなく、裏面照射積層型 Live MOS センサーを搭載しています。積層型は画素回路・高速情報処理回路を分けて製造し、その分従来よりもノイズ処理が高くなっています。もっというとこの裏面照射積層型 Live MOS センサー、まだ内部仕様が公開されていない特注品です。常用高感度 ISO 25600って仕様でしたが、確かにこれなら常用してもいいかもって初めて思えました。

フルサイズに迫る高感度性能で正直おどろきました。

寄れてしかも絞り開放からキレが良い

キットレンズに採用されている12-45mm F4.0 PROは、F4通しのズームレンズとしては世界最小で、24-90mm相当(35mm判換算)という広い焦点距離を実現しています。PROレンズということもあり、絞り開放からキレッキレ。周辺部の甘さも感じさせません。

それでいてズーム全域で最大撮影倍率0.5倍というハーフマクロレンズとしても使えますので、美味しそうなご飯もしっかり寄りで撮れます。フルサイズだと「もう少し寄れたら」って思う場面で、「こんなに寄れるの?」と思わせてくれるのがキットレンズの12-45mm F4.0 PROです。

個人的にグリップのないOM-3でも、違和感なく持てる数少ないズームレンズだと思っています。僕はできればキットレンズのセットで買うことをおすすめします。

ホワイトバランスの安定感が高い

真っ白な被写体を撮影する時に、気持ちの良い白色が出てくれると嬉しいところ。実はLUMIXを使っていて悩んでいるのが、ホワイトバランスの暴走です。例えば、途中までいい感じだったのにいきなり青みの強いホワイトバランスに転じることがあります。

OM-3はこの点かなり優秀で、ホワイトバランスがかなり安定しています。なのでブログ執筆用で使うのもかなり安心感があり、気持ちよく物撮りできます。

ちなみに下記リンク先のレビュー記事の写真は全てOM-3で撮影した写真を使っています!

スマホへの転送が爆速

カメラで撮影し終わったらスマホに転送してSNSへ投稿するという流れが一般的です。少なくともスマホで写真撮影する機会が増えたからこそ、より高画質な一眼が人気という背景もあります。OM-3はそんな人にこそ使ってほしいです。なんせスマホへの写真転送が爆速です。

僕はフルサイズのLUMIX S9を使っていますが、1枚転送するのにかかった時間は大体5秒ぐらい。対してOM-3は、8枚の写真を転送するのに5秒です。この快適さは全然違います。1枚転送するのに1秒かからないんですから。

メーカー側から強くアピールされていない、プロ写真家もプロだからかあんまり言及しない部分ですが、もっと訴求してもいいと思います。

OM-3を使っていて気になったところ

OM-3を使っていて気になったところも正直に紹介します。

大きいズームレンズはグリップがほしい

OMといえば、「悪魔のレンズ」の異名を持つ12-100mm F4.0があります。僕がマイクロフォーサーズ機を手放せない理由がこのレンズを使いたいからと言うのもあるのですが、さすがにグリップのないOM-3では片手持ちするのに疲れます。キットレンズは許容範囲なんですけどね。

サードパーティ製で数多くのグリップが出ていますので、そちらを使うかOM-1を使うかですね。

ファインダー使用時にファンノイズが気になる

OM-3をしばらく使っていてわかったのですが、電源をつけた瞬間から「シュコーーーーッ」というファンノイズが聞こえます。ちなみにLUMIXではほぼ無音です。ファインダーを使った時に顕著に聞こえ、少し気になりました。

電源レバーが左側の軍艦部にある

これはOM機全般の特徴なのですが、軍艦部の左側に電源レバーがあります。何が問題かというと、例えば左手でアイスを持っていて撮影したい時に右手だけで電源をつけることができません。ちなみにLUMIXは電源レバーが全機種で右側にあるので、右手だけで完結します。

僕がLUMIXを選んでる理由の一つです。

ただ実際にしばらく使ってみると、片手が塞がっていることが少ないですし慣れました。

OM-3は確実に表現の幅を広げてくれるマイクロフォーサーズの革命児

OM-3をレビューしました。レトロなデザインが注目されがちなカメラですが、実は表現を広げ、画作りを極めるコンピュテーショナルフォトグラフィを最も気軽に楽しめる機種です。正直、OM-3を使ってみてマイクロフォーサーズとは思えない高感度耐性、ライブND機能など驚きがいっぱいでした。

正直まだ深度合成やライブコンポジット、ハイレゾ撮影など紹介しきれていない機能もありますが、見た目がレトロなのに中身はフラグシップ譲りの最新機能が詰まっているというギャップがまたそそるカメラです。

常にバッグに忍ばせてシャッターチャンスが多く作れるカメラでもあるので、ぜひ相棒として迎えてみてください!

OM-3 総合評価(★5段階)

- デザイン:★★★★★ クラシックなOMシリーズを彷彿とさせる美しい外観。所有欲を満たす完成度の高いデザイン。

- 画質:★★★★☆ 20MP 裏面照射型スタックセンサーによる描写は非常に優秀。MFTとしては十分だが、フルサイズに比べるとダイナミックレンジや高感度性能では若干不利。

- 操作性:★★★★★ ダイヤル操作が直感的で、クリエイティブダイヤルも秀逸。Fnボタンの配置やグリップ性も良好。

- 機能性:★★★★★ 最大50fps連写、プリキャプチャ、5軸IBIS、4K60p 10bit動画、高解像度ショットなど機能は充実。アウトドアに強いIP53防滴・耐低温仕様も魅力。

- コストパフォーマンス:★★★★☆ 高機能・高品位だが、価格帯はエンスージアスト向け。フルサイズと競合する価格である点がやや評価を分ける。

✅ 総合評価:4.6 / 5(★★★★☆+)

「クラシカルなデザインに最新技術を詰め込んだ、撮影する楽しさを感じられる一台」です。

各ストアのOM-3の最新情報は下記のリンクからご確認いただけます